與台灣組織者對話

穿越到十九世紀港口貿易的繁華之地—鹿港

鹿港是位於彰化縣的小鎮,在十九世紀為台灣的一個重要貿易據點。台灣人常常説的「一府、二鹿、三艋舺」,其中的鹿,指的就是鹿港。説起鹿港名字的由來,有人說早期在漢人還未大量遷入時,已看到鹿群的身影,所以被稱作鹿港;也有人說是因爲地形長的像鹿;更有人提及在舊時代,鹿港曾為米穀的集散地,而存放稻穀的倉庫又稱為「鹿」,象徵米穀對鹿港發展的重要性。雖然名字由來衆説紛紜,但也代表著鹿港有著濃厚的歷史感。 在鹿港這個文風鼎盛的地方,寺廟可算是比比皆是。要數台灣擁有最多寺廟的地方,除了台南,就是鹿港,其中最著名的為鹿港天后宮及龍山寺。寺廟在鹿港人心中的地位舉足輕重,不僅是他們的信仰中心,承傳先民的宗教信仰,更是他們的聚會場所,讓自己在煩囂的都市找到慢活的空間。 放大地方魅力 由返鄉青年開始 鹿港地傑則人靈,2012年起就有一群返鄉、移住青年為成就一連串地方創生的可能,成立了鹿港囝仔文化事業。同年更發起了保護鹿港的熱血運動(保鹿運動),行動包括淨化池塘、廣角鏡大隊、社區書櫥、夜訪鹿港、頂番鬧元宵、社區清掃、公共論壇等,透過結合鹿港文化及社區參與,加深青年對地方的關注及歸屬感,帶動他們成爲推廣、保存鹿港文化的行動者。保鹿運動集結越來越多夥伴,而大家也有共識行動需要由更獨立的組織發起,因此在2015年成立了社團法人彰化縣保鹿運動協會,並開始與鹿港囝仔文化事業共同主辦鹿港今秋藝術節,串連本地餐飲旅宿商圈,為提升地方生活消費及旅游體驗品質奠定基礎。 從「我」變成「我們」的地方創生 地方創生一詞,鹿港可謂發揮得淋漓盡致。所謂地方創生,目的是透過提供就業機會、經濟及技術支援,讓社區的營造者協助發揮地方的特色,從而鼓勵青年回流、緩解城鄉發展不均等社會問題,同時推廣地方旅游。引用鹿港囝仔文化事業的創辦人張敬業先生的話:「鄉愁可以號召青年,產業可以把人留下。」產業的發展空間讓青年返鄉的同時,青年也為保護當地生態、傳承文化而努力,與自己的社區構成雙向、互惠的關係。 除了凝聚社群,鹿港囝仔也致力營造台語友善的環境,保衛本土語言的發展。記得在首次探訪時,聽見敬業與他女兒的對話,全是以台語爲主。敬業解釋現在台灣的年輕人很少接觸台語,稀釋了本土的語言文化。而建構友善母語的環境應從家庭生活做起,開始跟孩子講台語則是第一步,再慢慢延伸至社區,繼而塑造以台語為基礎的多元語言環境。 地方創生不能一蹴而就,除了當地人(包括政府及居民),我們也能透過擔任不同的角色參與地方創生。交流團旨在連結居民及旅客(短期居民),讓參加者「活在地」,深入當地文化,並對自己的社區進行反思,有別於一般走馬看花式的旅行體驗。 參加了台中社區營造交流團的朋友,來收拾好行裝,準備好出發當鹿港的短期居民吧! 參考資料: https://www.thenewslens.com/feature/2016traveltw/18247 https://tkfl.tw/taiwanese_for_kids_1/

穿越到十九世紀港口貿易的繁華之地—鹿港

鹿港是位於彰化縣的小鎮,在十九世紀為台灣的一個重要貿易據點。台灣人常常説的「一府、二鹿、三艋舺」,其中的鹿,指的就是鹿港。説起鹿港名字的由來,有人說早期在漢人還未大量遷入時,已看到鹿群的身影,所以被稱作鹿港;也有人說是因爲地形長的像鹿;更有人提及在舊時代,鹿港曾為米穀的集散地,而存放稻穀的倉庫又稱為「鹿」,象徵米穀對鹿港發展的重要性。雖然名字由來衆説紛紜,但也代表著鹿港有著濃厚的歷史感。 在鹿港這個文風鼎盛的地方,寺廟可算是比比皆是。要數台灣擁有最多寺廟的地方,除了台南,就是鹿港,其中最著名的為鹿港天后宮及龍山寺。寺廟在鹿港人心中的地位舉足輕重,不僅是他們的信仰中心,承傳先民的宗教信仰,更是他們的聚會場所,讓自己在煩囂的都市找到慢活的空間。 放大地方魅力 由返鄉青年開始 鹿港地傑則人靈,2012年起就有一群返鄉、移住青年為成就一連串地方創生的可能,成立了鹿港囝仔文化事業。同年更發起了保護鹿港的熱血運動(保鹿運動),行動包括淨化池塘、廣角鏡大隊、社區書櫥、夜訪鹿港、頂番鬧元宵、社區清掃、公共論壇等,透過結合鹿港文化及社區參與,加深青年對地方的關注及歸屬感,帶動他們成爲推廣、保存鹿港文化的行動者。保鹿運動集結越來越多夥伴,而大家也有共識行動需要由更獨立的組織發起,因此在2015年成立了社團法人彰化縣保鹿運動協會,並開始與鹿港囝仔文化事業共同主辦鹿港今秋藝術節,串連本地餐飲旅宿商圈,為提升地方生活消費及旅游體驗品質奠定基礎。 從「我」變成「我們」的地方創生 地方創生一詞,鹿港可謂發揮得淋漓盡致。所謂地方創生,目的是透過提供就業機會、經濟及技術支援,讓社區的營造者協助發揮地方的特色,從而鼓勵青年回流、緩解城鄉發展不均等社會問題,同時推廣地方旅游。引用鹿港囝仔文化事業的創辦人張敬業先生的話:「鄉愁可以號召青年,產業可以把人留下。」產業的發展空間讓青年返鄉的同時,青年也為保護當地生態、傳承文化而努力,與自己的社區構成雙向、互惠的關係。 除了凝聚社群,鹿港囝仔也致力營造台語友善的環境,保衛本土語言的發展。記得在首次探訪時,聽見敬業與他女兒的對話,全是以台語爲主。敬業解釋現在台灣的年輕人很少接觸台語,稀釋了本土的語言文化。而建構友善母語的環境應從家庭生活做起,開始跟孩子講台語則是第一步,再慢慢延伸至社區,繼而塑造以台語為基礎的多元語言環境。 地方創生不能一蹴而就,除了當地人(包括政府及居民),我們也能透過擔任不同的角色參與地方創生。交流團旨在連結居民及旅客(短期居民),讓參加者「活在地」,深入當地文化,並對自己的社區進行反思,有別於一般走馬看花式的旅行體驗。 參加了台中社區營造交流團的朋友,來收拾好行裝,準備好出發當鹿港的短期居民吧! 參考資料: https://www.thenewslens.com/feature/2016traveltw/18247 https://tkfl.tw/taiwanese_for_kids_1/

【鹿港小鎮Chill住嘆日式料理】

上次去拜訪位於台中鹿港小鎮嘅禾火食堂(在地人多數叫秋食堂),係忙碌一日後,品嘗到禾火食堂嘅美味佳餚,疲憊一掃而空。 禾火食堂成立於2018年,主要採用在地及友善生產嘅食材:包括在地巴布薩生態友善農場有機稻米,結合賣相、理念、味道,係一間係鹿港街知巷聞嘅日式定食餐廳🍴 講下佢啲嘢食先~定食套餐嘅種類都幾多,可以選擇海鮮、牛肉、豬肉、雞肉或者蔬食料理,而我哋每樣都有淺嘗,不過以下就會重點講下佢哋主廚推薦嘅特製手打豬肉漢堡排🤤 《小小食評》 -主廚特製手打豬肉漢堡排🥩【TWD$320】 叫得主廚推薦,果然名不虛傳✨特製嘅漢堡肉排配上禾火食堂自製嘅紅酒醬,漢堡排口感紮實之餘,紅酒醬嘅甜味令漢堡排更加惹味,一啖接一啖停唔到口,可以堪稱為世一漢堡排🤣 而佢哋嘅米飯都十分出色,係在地有機稻米嚟㗎🍚 可以支持食在地,又食到好味嘅日式定食,嚟緊12月可以去台灣交流團嘅同學真係有口福啦👻👐🏻 -百香風味氣泡凍飲🍹【TWD$180】 食正餐嘅同時飲杯咁refreshing 嘅氣泡飲,真係好嘆🥹 禾火食堂除咗食品出色,連飲品都唔馬虎😙 入面有蒟蒻果凍、好多百香果果籽,令口感更有層次~ 除咗有飲品,佢哋都有手作蛋糕、小菜同單點嘅小食,會去台灣團嘅朋友仔記得留肚大快朵頤😋 📍禾火食堂 @ourshokudo 505台灣彰化縣鹿港鎮復興路318號

【鹿港小鎮Chill住嘆日式料理】

上次去拜訪位於台中鹿港小鎮嘅禾火食堂(在地人多數叫秋食堂),係忙碌一日後,品嘗到禾火食堂嘅美味佳餚,疲憊一掃而空。 禾火食堂成立於2018年,主要採用在地及友善生產嘅食材:包括在地巴布薩生態友善農場有機稻米,結合賣相、理念、味道,係一間係鹿港街知巷聞嘅日式定食餐廳🍴 講下佢啲嘢食先~定食套餐嘅種類都幾多,可以選擇海鮮、牛肉、豬肉、雞肉或者蔬食料理,而我哋每樣都有淺嘗,不過以下就會重點講下佢哋主廚推薦嘅特製手打豬肉漢堡排🤤 《小小食評》 -主廚特製手打豬肉漢堡排🥩【TWD$320】 叫得主廚推薦,果然名不虛傳✨特製嘅漢堡肉排配上禾火食堂自製嘅紅酒醬,漢堡排口感紮實之餘,紅酒醬嘅甜味令漢堡排更加惹味,一啖接一啖停唔到口,可以堪稱為世一漢堡排🤣 而佢哋嘅米飯都十分出色,係在地有機稻米嚟㗎🍚 可以支持食在地,又食到好味嘅日式定食,嚟緊12月可以去台灣交流團嘅同學真係有口福啦👻👐🏻 -百香風味氣泡凍飲🍹【TWD$180】 食正餐嘅同時飲杯咁refreshing 嘅氣泡飲,真係好嘆🥹 禾火食堂除咗食品出色,連飲品都唔馬虎😙 入面有蒟蒻果凍、好多百香果果籽,令口感更有層次~ 除咗有飲品,佢哋都有手作蛋糕、小菜同單點嘅小食,會去台灣團嘅朋友仔記得留肚大快朵頤😋 📍禾火食堂 @ourshokudo 505台灣彰化縣鹿港鎮復興路318號

當部落遇上長照,跳出安老的想像之旅

和平區是台中市面積最大的市轄區,但人口卻與其面積成反比。對於長照服務使用者及其家屬來說,這種地理條件既提高了外部長照服務使用的難度,也降低了服務的有效性,更無法為他們提供即時或全時的服務。因此過往部落一直面臨著難以發展長照網絡的窘境,而依賴外部照顧者並不是長遠之計。自2019年一月,台中市和平區達觀社區發展協會啟動了長照人才培育計畫,為參加者提供培訓,期望留下更多有心、有力、有長照相關技能及經驗的照顧者,滿足發展長照網絡需要的人力,從而逐步建立部落的照顧資源。

當部落遇上長照,跳出安老的想像之旅

和平區是台中市面積最大的市轄區,但人口卻與其面積成反比。對於長照服務使用者及其家屬來說,這種地理條件既提高了外部長照服務使用的難度,也降低了服務的有效性,更無法為他們提供即時或全時的服務。因此過往部落一直面臨著難以發展長照網絡的窘境,而依賴外部照顧者並不是長遠之計。自2019年一月,台中市和平區達觀社區發展協會啟動了長照人才培育計畫,為參加者提供培訓,期望留下更多有心、有力、有長照相關技能及經驗的照顧者,滿足發展長照網絡需要的人力,從而逐步建立部落的照顧資源。

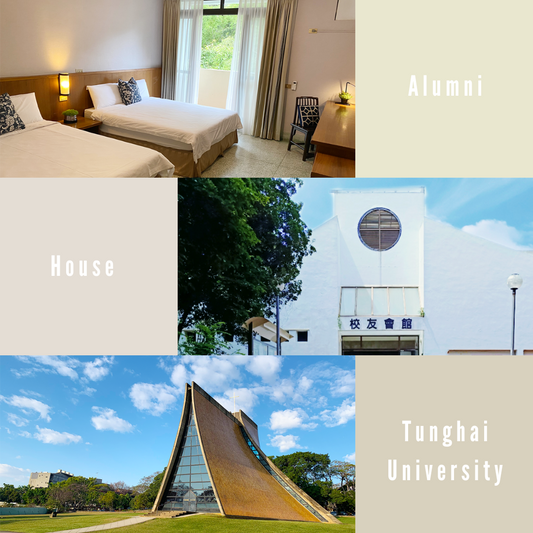

實現永續城市的神隊友:東海大學

要認識東海大學校友會館,就不得不先介紹其主角——位於台中的東海大學。創立於1955 年 ,東大是一所享譽國際的的私立大學,其核心精神是博雅教育,透過提供多元的課程和理念, 培養學生的人文素養和創新思維。作為一所重視永續影響力的大學,校方致力透過食農教育, 推廣社群支持型農業 (CSA),把對本地農業的支持由校園擴散至社區。

實現永續城市的神隊友:東海大學

要認識東海大學校友會館,就不得不先介紹其主角——位於台中的東海大學。創立於1955 年 ,東大是一所享譽國際的的私立大學,其核心精神是博雅教育,透過提供多元的課程和理念, 培養學生的人文素養和創新思維。作為一所重視永續影響力的大學,校方致力透過食農教育, 推廣社群支持型農業 (CSA),把對本地農業的支持由校園擴散至社區。

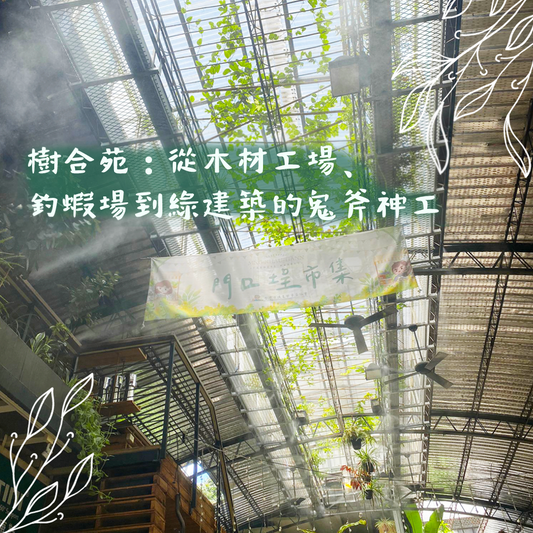

樹合苑:從木材工場、釣蝦場到綠建築的鬼斧神工

在車水馬龍的都市中,隱藏著一個充滿希望、用力實踐樸門 (Permaculture) 永續生態的綠建築。它既是一個匯聚生產者與消費者的地方,更是一個專注培養人材的空間。樹合苑的創立可謂是經歷多年耕耘才得到的成果。始於2007年的合樸農學市集,經歷了十六年的發展歷程,凝聚社群,才有信心建立一個讓顆伴們共同實踐成長的園地。創辦人陳孟凱博士深信,令人嚮往的美好生活需要眾人合作、交流、扶持,共同活出簡樸生活,於是將其命名為「合樸農學市集」。

樹合苑:從木材工場、釣蝦場到綠建築的鬼斧神工

在車水馬龍的都市中,隱藏著一個充滿希望、用力實踐樸門 (Permaculture) 永續生態的綠建築。它既是一個匯聚生產者與消費者的地方,更是一個專注培養人材的空間。樹合苑的創立可謂是經歷多年耕耘才得到的成果。始於2007年的合樸農學市集,經歷了十六年的發展歷程,凝聚社群,才有信心建立一個讓顆伴們共同實踐成長的園地。創辦人陳孟凱博士深信,令人嚮往的美好生活需要眾人合作、交流、扶持,共同活出簡樸生活,於是將其命名為「合樸農學市集」。

用消費改變社會:台灣主婦聯盟的實踐經驗

有誰想像過「共購」的力量到底可以有多大?原來,大型的社區經濟項目是可以由微細的共購行為開始。今日,我們就來看看台灣的婦女 主婦聯盟生活消費合作社 如何通過「共購」一步步地建立出一套自成一體的「綠色健康消費體系」。

用消費改變社會:台灣主婦聯盟的實踐經驗

有誰想像過「共購」的力量到底可以有多大?原來,大型的社區經濟項目是可以由微細的共購行為開始。今日,我們就來看看台灣的婦女 主婦聯盟生活消費合作社 如何通過「共購」一步步地建立出一套自成一體的「綠色健康消費體系」。